L’EVOLUZIONE DEL DELTA DEL PO

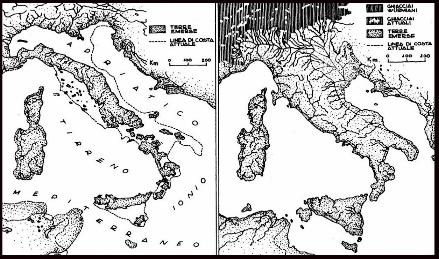

Tra i cinque ed i due milioni di anni fa, nel Pliocene, l’Italia era

una penisola estremamente diversa da quella di oggi. Gli attuali territori

pianeggianti non esistevano. Il Mare Adriatico sommergeva completamente

tutto il territorio della pianura padana mentre le sole terre emerse erano

i rilievi alpini e quelli appenninici.

Col passare del tempo l’insenatura corrispondente alla pianura padana

si riempì dei sedimenti detritici generati dall’erosione meteorica

delle catene montuose che la circondavano e negli ultimi 700.000 anni, grazie

anche all’abbassamento del livello del mare causato a sua volta da

alcuni cicli glaciali che portarono i ghiacciai ad espandersi sottraendo

acqua agli oceani, l’insenatura padana si colmò dei sedimenti

fino ad emergere al di sopra del livello del mare.

Durante l’ultimo periodo glaciale, ovvero il Wùrm, tra 75.000

e 15.000 anni fa, il livello del Mar Mediterraneo arrivò ad essere

addirittura di 100 metri inferiore rispetto a quello attuale ed il Po sfociava

in mare addirittura all’altezza di Pescara.

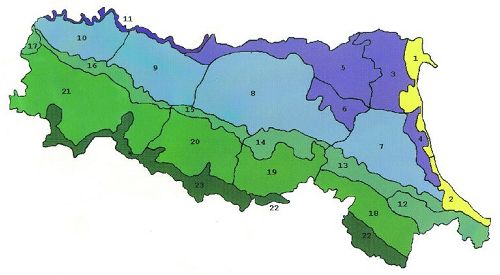

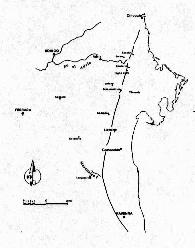

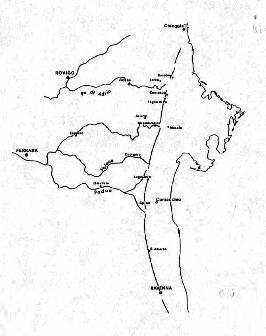

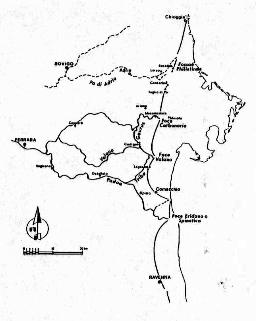

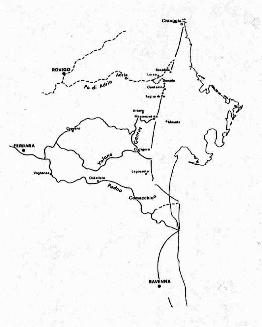

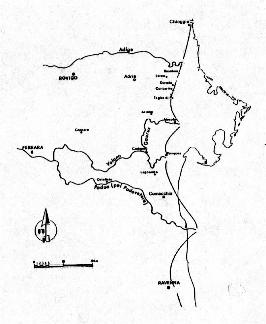

-------L'Italia durante il Pliocene ------------L'Italia durante l'era glaciale wùrmiana _(28)

Sul finire della glaciazione infine, attorno a 10.000-15.000 anni fa, un

ulteriore scioglimento dei ghiacci restituì acqua al bacino mediterraneo

e, all’incirca 5.000 anni fa, l’alto Adriatico venne di nuovo

completamente sommerso e portando la linea di costa a stabilizzarsi progressivamente

sull’attuale profilo.

In ogni caso la fascia litorale più recente, che abbraccia le aree costiere

tra Ravenna e Chioggia (VE), venne a costituirsi negli ultimi 2-3.000 anni,

grazie all’apporto di sedimenti portati dal Po e dai suoi rami. _(28)

_(37)

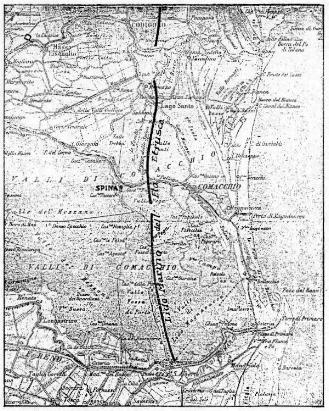

I PRIMI INSEDIAMENTI

Il primo grande insediamento costiero formatosi nell’area ravennate-ferrarese

fu il centro greco-etrusco di Spina. Sorse all’incirca nel VI secolo

a.C. nei pressi dell’allora foce del Po.

Per diversi secoli Spina rivestì un importantissimo ruolo di interscambio

tra gli insediamenti costieri di tutto l’Adriatico e l’entroterra

padano. Successivamente però, a causa del progressivo alterarsi del

profilo costiero e delle invasioni galliche, perse progressivamente importanza

fino a scomparire.

In epoca romana, a partire dal I secolo a.C. cominciò l’ascesa

di Ravenna, grazie anche alla costruzione del porto di Classe voluto dall’imperatore

Ottaviano Augusto (63 a.C.–14 d.C.) per ospitare la flotta romana a

controllo del Mediterraneo orientale.

L’apertura delle strade consolari come la Via Popilia (in parte coincidente

con il tracciato dell’attuale strada statale Romea) e lo scavo di canali

come la Fossa Augusta che congiungeva il fiume Padoa con Ravenna diedero

un grande impulso all’agricoltura grazie al considerevole apporto di acqua

dolce, alla navigazione interna e quindi all’agricoltura ed al commercio,

in particolare del sale. _(28)

Durante il dominio dell’Impero Bizantino (395 d.C. – 1453 d.C.)

sulle nuove terre formatesi alla foce del Po di Volano sorse, da un primo

nucleo benedettino, l’Abbazia di Pomposa che rivestì un importantissimo

ruolo di centro culturale e religioso del medioevo, grazie soprattutto ai

monaci amanuensi che vi risiedevano. Costruita attorno al VI-VII secolo

d.C., venne consacrata dall’Abate Guido nell’anno 1.026. In quest'abbazia,

il monaco Guido d'Arezzo inventò le note musicali moderne.

A partire dall’anno 1000 Ravenna cominciò a perdere progressivamente

importanza, mentre contemporaneamente cominciarono ad assumere un ruolo

sempre più importante sia la città di Ferrara, conquistandosi

l’egemonia commerciale sui traffici delle vie d’acqua interne,

che il centro di Comacchio, grazie al porto ed alle saline delle sue valli,

che però ben presto a causa delle guerre con Venezia per il dominio

dei traffici commerciali costieri venne quasi completamente distrutta.

|

|

|

|

Età pre-etrusca

|

IV a.C

|

I-II a.C

|

|

|

|

|

I-II d.C

|

VI d.C

|

IX-X d.C

|

|

|

|

|

fine XVI d.C

|

1730 d.C

|

Successione temporale

|

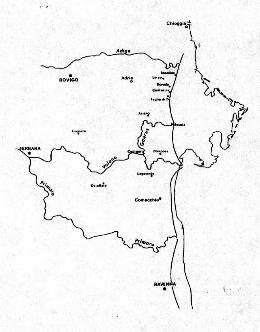

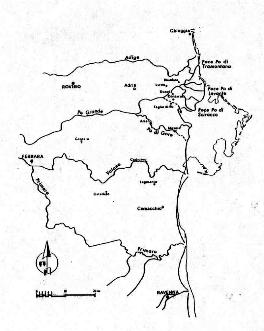

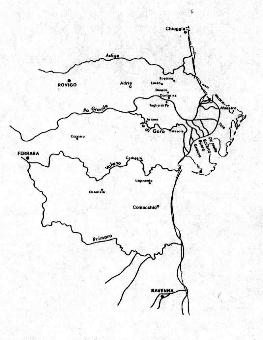

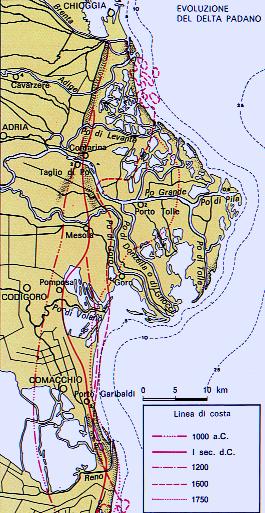

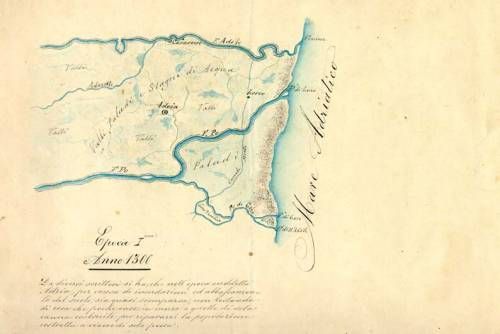

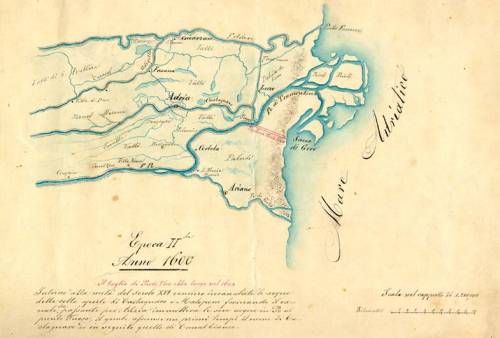

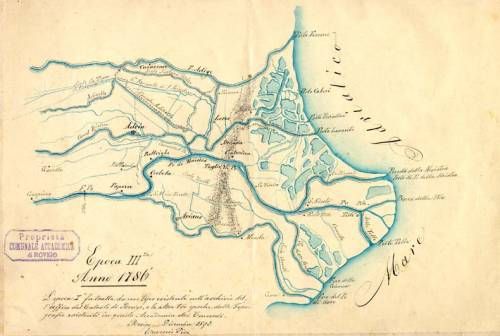

La linea di costa del delta del Po negli ultimi 2.000 anni _(28) _(101)

LE BONIFICHE

Le prime bonifiche dei territori del basso ferrarese furono eseguite degli

Estensi attorno al XV d.C. Furono opere, per così dire, preliminari,

che introdussero poi, nella seconda metà del XVI, la grande bonifica

ferrarese del ‘500. Tale intervento se da un lato aumentò significativamente

la superficie coltivabile, dall’altro portò le popolazioni residenti,

a scontrarsi con le difficoltà inerenti la gestione degli argini

e delle “terre nuove”.

Subito dopo pochi anni cominciarono a manifestarsi significativi fenomeni

di subsidenza naturali che portarono al rapido riallagamento di vaste zone

bonificate, fino a che poi, nel 1599 ad opera della Repubblica di Venezia,

venne effettuata la deviazione dell’allora principale ramo del Po verso

sud (presso Viro), per scongiurare che i sedimenti fluviali che fino ad

allora venivano ridistribuiti dal mare lungo la costa adriatica nord ne

interrassero i porti. Quest’opera cambiò definitivamente l’assetto

idrogeologico dei territori circostanti e diede inizio allo sviluppo del

moderno delta del Po.

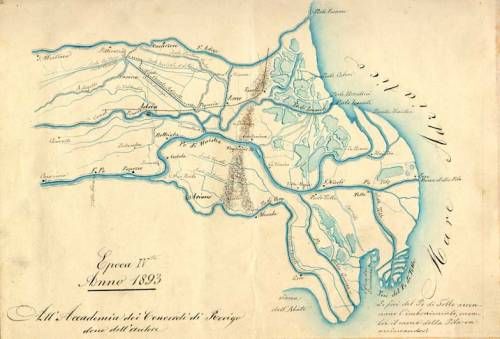

|

|

|

1300 d.C

|

1600 d.C

|

|

|

|

1686 d.C

|

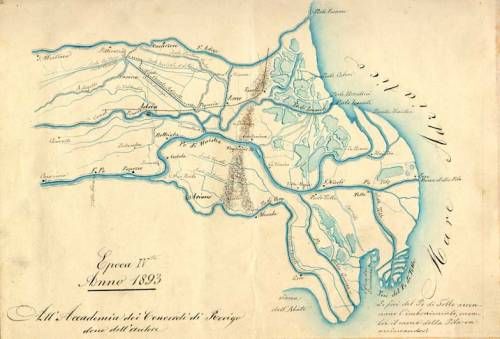

1893 d.C

|

_(38)

Per fortuna, attorno alla metà del 1850 avvenne l’introduzione

delle macchine idrovore a vapore che consentirono di gestire in maniera

più organica ed organizzata i problemi idrogeologici del territorio.

L’ultimo capitolo, quello moderno, di questo lungo processo di bonifica

iniziò verso i primi del ‘900 e proseguì fino agli anni ’60: grazie ad esso,

attraverso un complesso sistema di scolo delle acque affidato a canali ed

impianti idrovori si giunse all’attuale distesa pressochè omogenea ed uniforme

distesa di terre coltivate. _(29)

_(29)

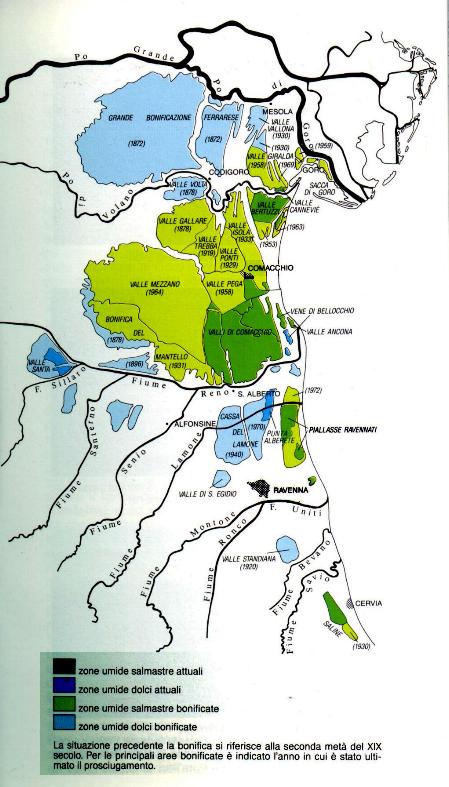

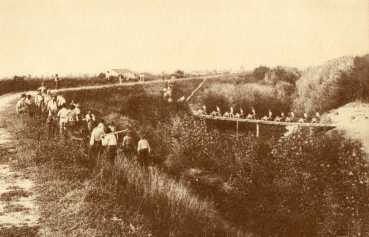

Le bonifiche più importanti del ferrarese furono quelle delle valli

Mezzano, Trebba e Pega, mentre nel ravennate, poco più a sud delle

Valli di Comacchio, fu realizzato il Canale di Bonifica in destra di Reno,

che richiese l'impiego di migliaia di operai (fra cui i cosiddetti "scariolanti").

|

|

_(109)

Oggi, in seguito all’eccessivo sfruttamento delle falde acquifere per uso

agricolo, industriale, potabile e metanifero, gran parte dei territori deltizi

si trovano al di sotto del livello del mare, a causa dell’accentuata subsidenza

indotta e del mancato apporto di sabbie fluviali. _(29)